代表電話の歴史とは?電話交換からクラウドPBX・AI時代までの進化を解説

では、代表電話はなぜ誕生したのでしょうか?本記事では、日本における代表電話の始まりから現代の役割、そして近い将来の姿までを時代ごとにわかりやすく解説します。

電話交換の時代 ― 代表電話の源流

日本における代表電話の始まりと電話交換手の時代

この当時、電話は「1対1でつなぐ」仕組みしかなく、通話のたびに「交換手(オペレーター)」を通して回線をつなぐ必要がありました。

交換手の役割

たとえば取引先が「○○会社に電話したい」と告げると、交換手は「○○会社代表」の回線につなぎ、そこからさらに社内の担当者へ取り次ぎます。

この仕組みにより、外部からの連絡は自然と「会社を代表する番号」へ集中するようになり、これが代表電話の起源となったのです。

企業での使われ方

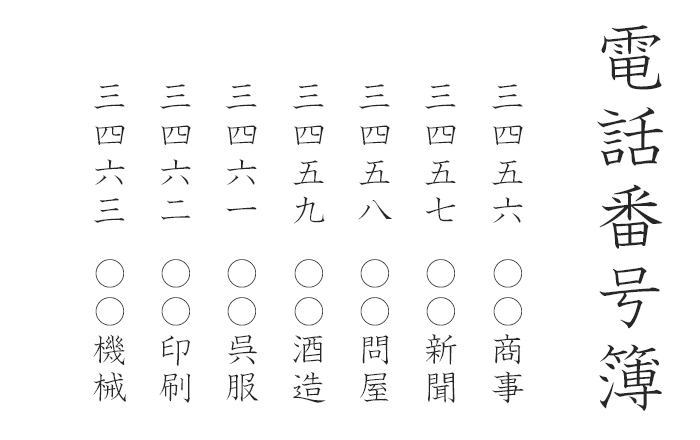

明治後期から大正期にかけて、商社や銀行、大企業の本社には「電話係」や「交換手」が置かれ、

- 外部からの電話をまず代表番号で受ける

- 社内の各部署へ内線で取り次ぐ

- 必要に応じて上役や役員に直接回す

といった運用が定着しました。電話がまだ高価で普及率が低かった時代、代表番号=その企業の連絡窓口という認識が社会に広まります。

社会的背景と文化

欧米では比較的早く「担当者直通」へ移行しましたが、日本は企業の組織性と上下関係を重んじる文化もあり、代表電話を経由して取り次ぐ形が長く続きました。

代表電話の原型

つまり、代表電話は「交換手文化」の名残であり、その利便性が企業にとって不可欠だったため現代まで残ったのです。

戦後の復興と高度経済成長 ― 自動交換と代表組機能の普及

戦後の通信インフラ再建

その中で、企業や役所には依然として「代表電話」という窓口が不可欠であり、電話網の整備が進むとともに再び代表番号を持つ企業が増えていきます。

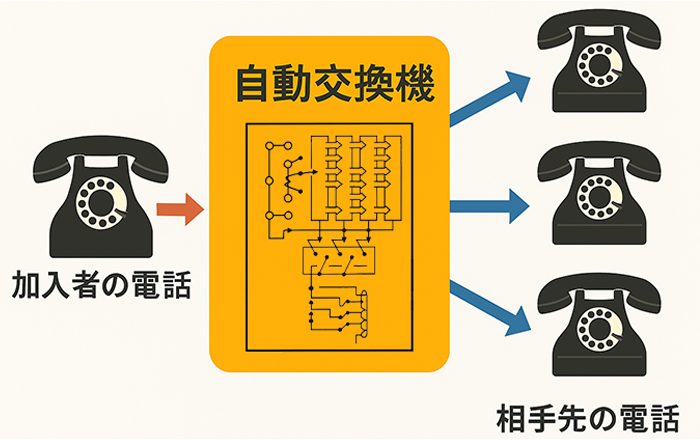

自動交換機の登場と普及

1950年代に入ると、電話の利用者数は急増。これまで人手に頼っていた交換業務は限界を迎えます。ここで導入されたのが「自動交換機(Automatic Exchange)」です。

- 利用者がダイヤルを回すことで直接相手に接続できる。

- 交換手を介さずスムーズな通話が可能になる。

- 企業内では「PBX(Private Branch Exchange:構内交換機)」が導入され、社内の内線同士や外線との接続を自動で行えるようになった

この技術革新により、代表電話の運用も「交換手が取り次ぐ」時代から「機械が自動的にさばく」時代へと移行しました。

代表組機能の誕生

これは、ひとつの代表番号にかかってきた外線を、あらかじめ設定された複数の回線(内線や外線)に順番に着信させる仕組みです。

- 代表番号に電話がかかる → まず受付の電話に鳴る

- 受付が話中ならば隣の総務の電話に着信が流れる

- 総務でも話中ならば、次の部署の電話へ…

これにより、外部からの電話を「必ず誰かが取る」体制を作ることができ、企業にとって大きな安心感と効率化をもたらしました。

企業における代表電話の役割

高度経済成長期の日本は、多くの企業が急速に規模を拡大し、取引先や顧客からの電話が殺到しました。その中で代表電話は、

- 顧客や取引先からの最初の接点

- 社内に電話を取り次ぐゲートウェイ

- 信頼企業であることを示す窓口の象徴

として重要な役割を担いました。特に中小企業にとっては「代表番号を持つ=一人前の会社」という認識が広まり、代表電話があること自体が信用の証となったのです。

社会的背景と文化

戦後の復興期から高度経済成長期にかけて、代表電話は「交換手が取り次ぐ時代」から「自動交換とPBXで効率的につながる時代」へと進化しました。

代表組機能の普及は、代表電話を単なる窓口から「必ずつながる企業の連絡拠点」へと成長させ、日本企業における代表電話文化を一層強固にしたのです

バブル期に確立した代表電話=企業の顔という文化

バブル経済とオフィス拡大

この時代、代表電話は企業にとって「顧客との最初の接点」として、ますます重要な役割を担うようになります。

大代表・小代表の活用

- 大代表:会社全体を代表する番号。外部からのほとんどの問い合わせがここに集約。

- 小代表:部署ごとに設けられる番号。営業部代表、総務部代表等、より細分化された窓口。

これにより、外部の人々は「とりあえず会社代表へ」ではなく、「営業部代表へ」と直接アクセスできるようになり、業務効率が向上しました。

代表電話=企業イメージを決める窓口

バブル期は大量の取引と新規顧客獲得が同時進行する時代。そんな中で代表電話に求められたのは、「いかにスムーズに顧客対応ができるか」でした。

- 受付や総務の電話応対マナーが企業イメージを左右する

- コールを迅速に担当部署へ転送できるかが信頼性に直結

- 大企業では「代表電話=企業の顔」と位置づけられ、受付担当者には徹底したマナー教育が施された

この時代、「代表電話の応対=企業の格」という文化が日本で確立されました。

技術の進化と代表電話の強化

1980〜90年代には、PBXやビジネスフォンの機能も大きく進化しました。

- 代表組機能の多段化:複数の電話をグループ化し、必ず誰かが応答できるようにする

- 内線転送の高速化:代表に入った電話をワンタッチで担当者に回せる

- 着信制御:部署ごとに異なる代表番号を設定し、効率的に着信をさばく

こうした仕組みは、代表電話がただの「入口」ではなく、企業全体の電話対応システムの中核であることを示していました。

社会的背景と文化

代表番号に電話した際の「第一声」が、そのまま企業の印象を左右する時代だったのです。

バブル期から90年代にかけて、代表電話は単なる連絡手段を超え、「企業の顔」そのものとして社会に認識されました。

大代表・小代表の仕組みやPBXの進化により効率化が進む一方で、受付や総務の応対が企業のブランドイメージを左右する要素にもなり、代表電話は経済活動の中で重要な存在として輝きを増していったのです

2000年代 ― 携帯電話とメールの普及による役割の変化

携帯電話の爆発的普及と直通文化の浸透

それまで「会社に連絡する=代表番号へ電話」というのが常識だったのに対し、この時代からは「担当者の携帯へ直接」という連絡手段が当たり前になっていきました。

- 営業担当者は名刺に代表番号ではなく携帯番号を記載

- 顧客や取引先は直接担当者と連絡を取り合うように変化

- 社内にかかってくる外線は減少し、代表電話の着信数は目に見えて減っていった

メールによるやり取りの拡大

顧客とのやり取りは文書ベースで残せるメールの方が好まれ、簡単な問い合わせや資料請求も「電話よりメール」という流れに。

その結果、代表電話にかかってくる内容は徐々に絞られていきます。

- 新規顧客や初めて取引する企業からの問い合わせ

- 一般消費者からのサポートコール

- 営業電話や広告関連の問い合わせ

つまり、代表番号=初めて会社にアクセスする人の入口という色合いが強まったのです。

代表電話が抱えた課題

携帯やメールの普及は便利でしたが、その一方で代表電話には新たな課題も生まれました。

- 「誰宛か不明」の電話が代表に集中する

- 営業電話やセールスコールが増え、総務や受付が対応に追われる

- 社員不在時に取り次ぐ手間が増え、代表番号の価値が下がったように感じられる

多くの企業が「代表番号の運用コスト」を意識し始めたのもこの時期です。

技術進化による改善策

こうした状況を改善するため、2000年代にはPBXやビジネスフォンに高度な転送・応答機能が追加されました。

- 留守電機能や不在時転送で、代表番号に入った電話を担当者の携帯へ転送

- 音声ガイダンス(IVR)の導入で「ご用件を選んでください」という仕組みが広がる

- コールセンターシステムと連動し、代表電話を効率よく分散処理

これにより、代表番号は「負担の大きい窓口」から「効率的に仕分ける入口」へと進化を始めました。

社会的背景と文化

- 名刺文化が残る日本では、依然として代表番号は「会社としての公式番号」として必須。

- 大手企業や官公庁は「まず代表にかける」慣習を維持しつつ、内部での転送システムを整備。

- 中小企業では「代表番号はあるが、実際のやり取りは担当者直通」が一般化していきました。

PBXやコールセンター機能の進化で、代表電話は「効率よく担当へ導くための仕組み」へと形を変えていきました。

2010年代以降 ― クラウドPBXとスマホ内線化の時代

働き方の多様化と固定電話の限界

2010年代に入ると、ビジネスの現場では「固定電話だけに縛られない働き方」が求められるようになりました。

- 在宅勤務中は代表電話に出られない

- 出張や外回り中に顧客からの代表番号の電話を受けられない

- 「不在伝言→折り返し」という非効率が頻発

こうした課題を解決する手段として登場したのがクラウドPBXです。

クラウドPBXによる代表電話の変革

クラウドPBXは、従来オフィスに設置していたPBX(構内交換機)の機能をクラウド上に移したサービスです。これにより、代表電話のあり方は大きく変わりました。

スマホやPCで代表番号を受発信可能

出先でも在宅でも、代表番号に着信があれば応答できる。

自動転送・同時鳴動

代表電話が鳴った瞬間、複数の社員のスマホが同時に鳴るため「誰かが必ず出られる」。

内線のクラウド化

拠点間や在宅勤務者も含めて、すべて内線番号で結びつけられる。

これにより、代表電話は「会社に縛られた番号」から「どこでも受けられる番号」へと進化しました。

IVRと自動応答の普及

これにより、代表番号は単なる「窓口」ではなく、効率的に顧客を担当部署へ導くナビゲーターとして機能するようになりました。

働き方改革とコロナ禍の影響

2010年代後半から2020年代初頭にかけての「働き方改革」、さらに2020年の新型コロナウイルス感染症によるテレワーク拡大は、代表電話の在り方を一気に変えました。

- オフィスに人がいなくても代表電話を受けられることが必須に

- 企業によっては代表電話の応対をアウトソーシングしたり、AI自動応答システムを導入する動きも加速

- 代表番号は「電話窓口」から「企業全体のコンタクトポイント」へ役割が拡張

これにより、「代表電話=受付で受ける」という固定観念は崩れ、クラウド上でどこからでも応答できる仕組みがスタンダードになりました。

代表電話の現在と未来 ― 変わらぬ企業の窓口

近年、クラウドPBXやチャットツールの普及により、顧客とのコミュニケーション手段は多様化しています。しかしその一方で、代表電話はいまも企業の信頼を示す重要な窓口であり続けています。

現代における代表電話のメリット

技術が進んでも、代表電話には今なお多くのメリットがあります。

1. 企業の公式窓口としての信頼性

代表番号があることで「この会社は必ず連絡が取れる」という安心感を顧客に与えます。特に初めて取引する企業にとって、代表電話は信頼の証です。

2. 担当者不在でも対応可能

担当者直通では不在時に連絡が途絶えてしまいますが、代表番号であれば受付や別の社員が一次応対でき、「誰かが必ず出る」仕組みを確保できます。

3. 業務効率化と迷惑電話対策

外部からの電話をまず代表番号で受けることで、全社員が直接外線を受ける必要がなくなります。また、営業電話や迷惑電話を代表でフィルタリングできるのも大きな利点です。

4. 部署や拠点をまたぐ共通窓口

大企業でも中小企業でも、「とりあえず代表にかければつながる」という利便性は顧客にとって非常に大きいものです。

5. 法人としての信用度を高める

携帯番号だけを公開している会社と比べ、代表番号を持つ会社は「組織として整っている」という印象を与えます。BtoBビジネスでは特に重要な要素です。

代表電話が最初の接点

多くの企業が代表電話の運用を重視

こうした背景から、代表電話はこれからも信頼感・安心感を担保する企業の基本窓口として存在し続けるでしょう

電話文化の継承と未来

電話交換手に始まった日本の代表電話の歴史は、戦後の復興、高度経済成長、バブル期を経て、現在に至るまで企業社会を支えてきました。

クラウドやデジタルツールが進化する現代においても、代表電話は依然として企業と顧客を結ぶ信頼の窓口です。

今後はAIや自動応答との連携が進む

今後はAIや自動応答との連携が進むでしょう。例えば、AIが一次応対で要件を聞き取り、担当部署へスムーズにつなぐ、あるいは過去の応対履歴を参照して迅速に情報提供を行うといった仕組みです。

最後に顧客が求めるのは「人を介した安心感」

- AIが一次応対し、顧客の要件を自動的に振り分け

- 営業電話や迷惑電話はAIがフィルタリングし、担当者へ回さない

- よくある質問や簡単な手続きはAIが即時に回答

こうした仕組みが普及すれば、

代表電話=「つながる」から「解決できる」窓口へと進化します。

しかし、最後に顧客が求めるのは「人を介した安心感」であり、それを提供できるのが代表電話の強みです。代表電話はこれからも企業の顔として、信頼と安心を届け続けるでしょう。